Esthétique

L’esthétique , ou l’esthétique ( / ɛ s ˈ θ ɛ t ɪ k s , iː s -, æ s -/ ), est une branche de la philosophie qui traite de la nature du beau et du goût , ainsi que de la philosophie de l’art (son propre domaine de la philosophie qui découle de l’esthétique). [1] Il examine les valeurs esthétiques, souvent exprimées à travers des jugements de goût. [2]

L’esthétique couvre à la fois les sources naturelles et artificielles de l’expérience et du jugement esthétiques. Il considère ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous nous engageons dans des objets ou des environnements esthétiques tels que regarder des arts visuels, écouter de la musique, lire de la poésie, jouer à une pièce de théâtre ou explorer la nature. La philosophie de l’art étudie spécifiquement la manière dont les artistes imaginent, créent et interprètent des œuvres d’art, ainsi que la manière dont les gens utilisent, apprécient et critiquent l’art. L’esthétique considère pourquoi les gens aiment certaines œuvres d’art et pas d’autres, ainsi que la façon dont l’art peut affecter les humeurs ou même nos croyances. [3] L’esthétique et la philosophie de l’art posent des questions telles que “Qu’est-ce que l’ art ?”, “Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?” et “Qu’est-ce qui fait du bon art ?”.

Les chercheurs dans le domaine ont défini l’esthétique comme “une réflexion critique sur l’art, la culture et la nature “. [4] [5] En anglais moderne , le terme “esthétique” peut également désigner un ensemble de principes sous-jacents aux œuvres d’un mouvement ou d’une théorie artistique particulière (on parle, par exemple, d’une esthétique de la Renaissance ). [6]

Étymologie

Le mot esthétique est dérivé du grec ancien αἰσθητικός ( aisthētikós , “perceptif, sensible, se rapportant à la perception sensorielle”), qui à son tour vient de αἰσθάνομαι ( aisthánomai , “je perçois, sens, apprends”) et est lié à αἴσθησιςsis ( aísthēsis , “perception, sensation”). [7] On a dit que l’esthétique dans ce sens central commençait avec la série d’articles sur “Les plaisirs de l’imagination”, que le journaliste Joseph Addison écrivait dans les premiers numéros du magazine The Spectator en 1712. [8]

Le terme esthétique a été approprié et inventé avec un nouveau sens par le philosophe allemand Alexander Baumgarten dans sa thèse Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (en anglais: “Considérations philosophiques sur certaines questions relatives au poème” ) en 1735; [9] Baumgarten a choisi «l’esthétique» parce qu’il souhaitait mettre l’accent sur l’expérience de l’art comme moyen de savoir. La définition de Baumgarten de l’esthétique dans le fragment Aesthetica (1750) est parfois considérée comme la première définition de l’esthétique moderne. [dix]

Esthétique et philosophie de l’art

L’esthétique est à l’artiste ce que l’ ornithologie est aux oiseaux.

—Barnett Newman [11] [12]

Certains séparent l’esthétique et la philosophie de l’art, affirmant que la première est l’étude de la beauté et du goût tandis que la seconde est l’étude des œuvres d’art. Mais l’esthétique considère généralement les questions de beauté aussi bien que d’art. Il examine des sujets tels que les œuvres d’art, l’expérience esthétique et les jugements esthétiques. [13] Certains considèrent l’esthétique comme un synonyme de la philosophie de l’art depuis Hegel , tandis que d’autres insistent sur le fait qu’il existe une distinction significative entre ces domaines étroitement liés. En pratique, le jugement esthétique fait référence à la contemplation sensorielle ou à l’appréciation d’un objet (pas nécessairement une œuvre d’art ), tandis que le jugement artistique fait référence à la reconnaissance, l’appréciation ou la critique de l’art ou d’une œuvre d’art .

L’esthétique philosophique doit non seulement parler et juger de l’art et des œuvres d’art, mais aussi définir l’art. Un point de désaccord commun concerne la question de savoir si l’art est indépendant de tout objectif moral ou politique.

Les esthéticiennes comparent une conception culturellement contingente de l’art à une conception purement théorique. Ils étudient les variétés d’art en relation avec leur environnement physique, social et culturel. Les esthéticiennes utilisent également la psychologie pour comprendre comment les gens voient, entendent, imaginent, pensent, apprennent et agissent par rapport aux matériaux et aux problèmes de l’art. La psychologie esthétique étudie le processus créatif et l’expérience esthétique. [14]

Jugement esthétique, universaux et éthique

Jugement esthétique

L’esthétique examine la réponse du domaine affectif à un objet ou à un phénomène. Les jugements de valeur esthétique reposent sur la capacité de discriminer au niveau sensoriel. Cependant, les jugements esthétiques vont généralement au-delà de la discrimination sensorielle.

Pour David Hume , la délicatesse du goût n’est pas simplement « la capacité de déceler tous les ingrédients d’une composition », mais aussi la sensibilité « aux peines comme aux plaisirs, qui échappent au reste de l’humanité ». [15] Ainsi, la discrimination sensorielle est liée à la capacité de plaisir .

Pour Immanuel Kant ( Critique du jugement , 1790), la « jouissance » est le résultat lorsque le plaisir naît de la sensation, mais juger quelque chose comme « beau » a une troisième exigence : la sensation doit susciter le plaisir en engageant une contemplation réflexive. Les jugements de beauté sont à la fois sensoriels, émotionnels et intellectuels. Kant (1790) a observé d’un homme “S’il dit que le vin des Canaries est agréable, il est tout à fait satisfait si quelqu’un d’autre corrige ses termes et lui rappelle de dire à la place : Il m’est agréable “, car “Chacun a son propre ( sens de ) goût”. Le cas de la “beauté” est différent de la simple “agréabilité” parce que, “S’il proclame que quelque chose est beau, alors il exige le même goût des autres; il juge alors non seulement pour lui-même, mais pour tous, et parle de la beauté comme si c’était une propriété des choses.”

Les interprétations de la beauté par les téléspectateurs peuvent parfois être observées comme possédant deux concepts de valeur : l’esthétique et le goût. L’esthétique est la notion philosophique de la beauté. Le goût est le résultat d’un processus d’éducation et d’une prise de conscience des valeurs culturelles d’élite acquises par l’exposition à la Culture de masse . Bourdieu a examiné comment l’élite de la société définit les valeurs esthétiques comme le goût et comment les différents niveaux d’exposition à ces valeurs peuvent entraîner des variations selon la classe, le milieu culturel et l’éducation. [16] Selon Kant, la beauté est subjective et universelle ; ainsi certaines choses sont belles pour tout le monde. [17] De l’avis de Władysław Tatarkiewicz, il y a six conditions pour la présentation de l’art : la beauté, la forme, la représentation, la reproduction de la réalité, l’expression artistique et l’innovation. Cependant, on peut ne pas être en mesure de cerner ces qualités dans une œuvre d’art. [18]

La question de savoir s’il existe des faits sur les jugements esthétiques appartient à la branche de la métaphilosophie connue sous le nom de méta-esthétique . [19]

Facteurs impliqués dans le jugement esthétique

Les arcs -en-ciel ont souvent un attrait esthétique.

Les arcs -en-ciel ont souvent un attrait esthétique.

Le jugement esthétique est étroitement lié au dégoût . Des réponses comme le dégoût montrent que la détection sensorielle est liée de manière instinctive aux expressions faciales, y compris les réponses physiologiques comme le Réflexe nauséeux . Le dégoût est déclenché en grande partie par la dissonance ; comme l’a souligné Darwin, voir une bande de soupe dans la barbe d’un homme est dégoûtant même si ni la soupe ni la barbe ne sont elles-mêmes dégoûtantes. Les jugements esthétiques peuvent être liés aux émotions ou, comme les émotions, partiellement incarnés dans des réactions physiques. Par exemple, la crainte inspirée par un paysage sublime peut se manifester physiquement par une augmentation du rythme cardiaque ou une dilatation des pupilles.

Comme on l’a vu, les émotions sont conformes aux réactions «culturelles», l’esthétique est donc toujours caractérisée par des «réponses régionales», comme Francis Grose a été le premier à l’affirmer dans ses «Règles pour dessiner des caricatures: avec un essai sur la peinture comique» (1788), publié dans W. Hogarth, The Analysis of Beauty, Bagster, Londres sd (1791 ? [1753]), pp. 1–24. Francis Grose peut donc être revendiqué comme le premier « régionaliste esthétique » critique à proclamer l’anti-universalité de l’esthétique face à la périlleuse et toujours renaissante dictature de la beauté. [20]Le “régionalisme esthétique” peut ainsi être vu comme une déclaration et une position politiques qui rivalisent avec toute notion universelle de beauté pour sauvegarder la contre-tradition de l’esthétique liée à ce qui a été considéré et qualifié de non-beau simplement parce que sa culture ne le contemple pas, par exemple le sublime d’E. Burke, ce qui est habituellement défini comme l’art «primitif», ou l’art non harmonieux et non cathartique, l’art du camp, que la «beauté» pose et crée, de manière dichotomique, comme son contraire, sans même avoir besoin d’énoncés formels , mais qui sera “perçu” comme laid. [21]

De même, les jugements esthétiques peuvent être culturellement conditionnés dans une certaine mesure. Les Victoriens en Grande-Bretagne considéraient souvent la sculpture africaine comme laide, mais quelques décennies plus tard, le public édouardien considérait les mêmes sculptures comme belles. Les évaluations de la beauté pourraient bien être liées à la désirabilité, peut-être même à la désirabilité sexuelle . Ainsi, les jugements de valeur esthétique peuvent être liés à des jugements de valeur économique, politique ou morale . [22] Dans un contexte actuel, une Lamborghinipeut être jugée belle en partie parce qu’elle est désirable en tant que symbole de statut social, ou elle peut être jugée répugnante en partie parce qu’elle signifie une surconsommation et offense les valeurs politiques ou morales. [23]

Le contexte de sa présentation affecte également la perception de l’œuvre d’art ; les œuvres d’art présentées dans un contexte muséal classique sont plus appréciées et jugées plus intéressantes que lorsqu’elles sont présentées dans un contexte de laboratoire stérile. Bien que les résultats spécifiques dépendent fortement du style de l’œuvre présentée, dans l’ensemble, l’effet du contexte s’est avéré plus important pour la perception de l’œuvre que l’effet d’authenticité (que l’œuvre soit présentée comme originale ou comme fac-similé/copie) . [24]

Les jugements esthétiques peuvent souvent être très fins et contradictoires en interne. De même, les jugements esthétiques semblent souvent être au moins en partie intellectuels et interprétatifs. Ce qu’une chose signifie ou symbolise est souvent ce qui est jugé. Les esthéticiens modernes ont affirmé que la volonté et le désir étaient presque en sommeil dans l’expérience esthétique, mais la préférence et le choix ont semblé importants pour certains penseurs du XXe siècle. Le point est déjà fait par Hume , mais voir Mary Mothersill, “Beauty and the Critic’s Judgment”, dans The Blackwell Guide to Aesthetics, 2004. Ainsi, les jugements esthétiques peuvent être considérés comme fondés sur les sens, les émotions, les opinions intellectuelles, la volonté, les désirs, la culture, les préférences, les valeurs, le comportement subconscient, la décision consciente, la formation, l’instinct, les institutions sociologiques ou une combinaison complexe de ceux-ci. , en fonction de la théorie utilisée.

Un troisième sujet majeur dans l’étude des jugements esthétiques est de savoir comment ils sont unifiés à travers les formes d’art. Par exemple, la source de la beauté d’un tableau a un caractère différent de celui de la belle musique, suggérant que leur esthétique diffère en nature. [25] L’incapacité distincte du langage à exprimer un jugement esthétique et le rôle de la construction sociale obscurcissent davantage cette question.

Universaux esthétiques

Le philosophe Denis Dutton a identifié six signatures universelles dans l’esthétique humaine : [26]

- Expertise ou virtuosité. Les humains cultivent, reconnaissent et admirent les compétences artistiques techniques.

- Plaisir non utilitaire. Les gens aiment l’art pour l’art et n’exigent pas qu’il les garde au chaud ou qu’il mette de la nourriture sur la table.

- Style . Les objets et performances artistiques satisfont à des règles de composition qui les placent dans un style reconnaissable.

- Critique. Les gens se font un devoir de juger, d’apprécier et d’interpréter les œuvres d’art.

- Imitation. À quelques exceptions importantes comme la peinture abstraite, les œuvres d’art simulent des expériences du monde.

- Mise au point spéciale. L’art est mis à l’écart de la vie ordinaire et devient un centre d’expérience dramatique.

Des artistes comme Thomas Hirschhorn ont indiqué qu’il y avait trop d’exceptions aux catégories de Dutton. Par exemple, les installations de Hirschhorn évitent délibérément la virtuosité technique. Les gens peuvent apprécier une Madone de la Renaissance pour des raisons esthétiques, mais ces objets avaient souvent (et ont parfois encore) des fonctions de dévotion spécifiques. Des “règles de composition” que l’on pourrait lire dans la Fontaine de Duchamp ou le 4’33” de John Cagene situez pas les œuvres dans un style reconnaissable (ou certainement pas un style reconnaissable au moment de la réalisation des œuvres). De plus, certaines des catégories de Dutton semblent trop larges : un physicien pourrait entretenir des mondes hypothétiques dans son imagination au cours de la formulation d’une théorie. Un autre problème est que les catégories de Dutton cherchent à universaliser les notions européennes traditionnelles d’esthétique et d’art en oubliant que, comme André Malraux et d’autres l’ont souligné, il y a eu un grand nombre de cultures dans lesquelles de telles idées (y compris l’idée « art » elle-même) n’étaient pas -existant. [27]

Ethique esthétique

L’éthique esthétique fait référence à l’idée que la conduite et le comportement humains doivent être gouvernés par ce qui est beau et attrayant. John Dewey [28] a souligné que l’unité de l’esthétique et de l’éthique se reflète en fait dans notre compréhension du comportement comme étant « juste » – le mot ayant un double sens d’attractif et d’acceptable moralement. Plus récemment, James Page [29] [30] a suggéré que l’éthique esthétique pourrait être considérée comme une justification philosophique de l’ éducation à la paix .

Beauté

La beauté est l’un des principaux sujets de l’esthétique, avec l’art et le goût . [31] [32] Beaucoup de ses définitions incluent l’idée qu’un objet est beau si le percevoir s’accompagne d’un plaisir esthétique . Parmi les exemples de beaux objets figurent des paysages, des couchers de soleil, des humains et des œuvres d’art. La beauté est une valeur esthétique positive qui contraste avec La laideur comme sa contrepartie négative. [33]

Différentes intuitions communément associées à la beauté et à sa nature sont en conflit les unes avec les autres, ce qui pose certaines difficultés pour la comprendre. [34] [35] [36] D’une part, la beauté est attribuée aux choses comme une caractéristique objective et publique. D’un autre côté, cela semble dépendre de la réponse émotionnelle subjective de l’observateur. On dit, par exemple, que “la beauté est dans l’œil de celui qui regarde”. [37] [31]Il est peut-être possible de concilier ces intuitions en affirmant qu’elle dépend à la fois des caractéristiques objectives de la belle chose et de la réponse subjective de l’observateur. Une façon d’y parvenir est de considérer qu’un objet est beau s’il a le pouvoir de provoquer certaines expériences esthétiques chez le sujet qui le perçoit. Ceci est souvent combiné avec l’idée que le sujet doit avoir la capacité de percevoir et de juger correctement la beauté, parfois appelée « sens du goût ». [31] [35] [36] Diverses conceptions sur la façon de définir et de comprendre la beauté ont été suggérées. Conceptions classiquesmettre l’accent sur le côté objectif de la beauté en le définissant en termes de relation entre le bel objet dans son ensemble et ses parties : les parties doivent se tenir dans la juste proportion les unes par rapport aux autres et ainsi composer un ensemble harmonieux intégré. [31] [33] [36] Les conceptions hédonistes , quant à elles, se concentrent davantage sur le côté subjectif en établissant un lien nécessaire entre plaisir et beauté, par exemple que pour qu’un objet soit beau, c’est qu’il provoque un plaisir désintéressé. [38] D’autres conceptions incluent la définition de beaux objets en termes de leur valeur, d’une attitude aimante envers eux ou de leur fonction. [39] [33] [31]

Nouvelle critique et “l’Erreur intentionnelle“

Au cours de la première moitié du XXe siècle, un changement significatif vers la théorie esthétique générale a eu lieu qui a tenté d’appliquer la théorie esthétique entre diverses formes d’art, y compris les arts littéraires et les arts visuels, les unes aux autres. Cela a abouti à la montée de l’école de la Nouvelle Critique et au débat sur l’Erreur intentionnelle . L’enjeu était de savoir si les intentions esthétiques de l’artiste dans la création de l’œuvre d’art, quelle que soit sa forme spécifique, devaient être associées à la critique et à l’évaluation du produit final de l’œuvre d’art, ou, si l’œuvre d’art doit être évalué sur ses propres mérites indépendamment des intentions de l’artiste.

En 1946, William K. Wimsatt et Monroe Beardsley publient un essai classique et controversé de New Critical intitulé « The Intentional Fallacy », dans lequel ils argumentent fortement contre la pertinence de l’intention d’un auteur , ou « sens voulu » dans l’analyse d’une œuvre littéraire. . Pour Wimsatt et Beardsley, les mots sur la page étaient tout ce qui comptait ; l’importation de significations de l’extérieur du texte était considérée comme non pertinente et potentiellement distrayante.

Dans un autre essai, ” The Affective Fallacy “, qui servait en quelque sorte d’essai frère à “The Intentional Fallacy”, Wimsatt et Beardsley ont également écarté la réaction personnelle/émotionnelle du lecteur à une œuvre littéraire comme un moyen valable d’analyser un texte. Cette erreur sera plus tard répudiée par les théoriciens de l’ école de la théorie littéraire de la Réponse du lecteur . L’un des principaux théoriciens de cette école, Stanley Fish , a lui-même été formé par New Critics. Fish critique Wimsatt et Beardsley dans son essai « Literature in the Reader » (1970). [40]

Comme le résument Berys Gaut et Livingston dans leur essai « La création de l’art » : « Les théoriciens et les critiques structuralistes et post-structuralistes ont vivement critiqué de nombreux aspects de la nouvelle critique, à commencer par l’accent mis sur l’appréciation esthétique et la soi-disant autonomie de l’art, mais ils ont réitéré l’attaque contre l’hypothèse des critiques biographiques selon laquelle les activités et l’expérience de l’artiste étaient un sujet critique privilégié. [41] Ces auteurs soutiennent que : “Les anti-intentionnalistes, tels que les formalistes, soutiennent que les intentions impliquées dans la création artistique ne sont pas pertinentes ou périphériques à une interprétation correcte de l’art. Ainsi, les détails de l’acte de création d’une œuvre, bien que potentiellement intéressants en eux-mêmes, n’ont aucune incidence sur l’interprétation correcte de l’œuvre.”

Gaut et Livingston définissent les intentionnalistes comme distincts des formalistes en déclarant que: “Les intentionnalistes, contrairement aux formalistes, soutiennent que la référence aux intentions est essentielle pour fixer l’interprétation correcte des œuvres.” Ils citent Richard Wollheim comme déclarant que «la tâche de la critique est la reconstruction du processus créatif, où le processus créatif doit à son tour être pensé comme quelque chose qui ne s’arrête pas avant, mais se termine sur l’œuvre d’art elle-même. [42]

Formes dérivées de l’esthétique

Un grand nombre de formes dérivées de l’esthétique se sont développées en tant que formes d’enquête contemporaines et transitoires associées au domaine de l’esthétique qui incluent le Post-moderne, psychanalytique, scientifique et mathématique, entre autres.

Esthétique Post-moderne et psychanalyse

Les artistes, poètes et compositeurs du début du XXe siècle ont remis en question les notions existantes de beauté, élargissant le champ de l’art et de l’esthétique. En 1941, Eli Siegel , philosophe et poète américain, a fondé le réalisme esthétique , la philosophie selon laquelle la réalité elle-même est esthétique et que “le monde, l’art et le moi s’expliquent mutuellement : chacun est l’unité esthétique des contraires”. [43] [44]

Diverses tentatives ont été faites pour définir l’ esthétique Post-moderne . La remise en question de l’hypothèse selon laquelle la beauté était au cœur de l’art et de l’esthétique, considérée comme originale, est en fait continue avec la théorie esthétique plus ancienne; Aristote a été le premier dans la tradition occidentale à classer la « beauté » en types comme dans sa théorie du drame, et Kant a fait une distinction entre la beauté et le sublime. Ce qui était nouveau, c’était le refus de créditer le statut supérieur de certains types, où la taxonomie impliquait une préférence pour la tragédie et le sublime par rapport à la comédie et au rococo .

Croce a suggéré que «l’expression» est centrale de la même manière que la beauté était autrefois considérée comme centrale. George Dickie a suggéré que les institutions sociologiques du monde de l’art étaient la colle liant l’art et la sensibilité en unités. [45] Marshall McLuhan a suggéré que l’art fonctionne toujours comme un “contre-environnement” conçu pour rendre visible ce qui est habituellement invisible dans une société. [46] Theodor Adorno a estimé que l’esthétique ne pouvait pas avancer sans confronter le rôle de l’industrie culturelle dans la marchandisation de l’art et de l’expérience esthétique. Hal Foster a tenté de dépeindre la réaction contre la beauté et l’art moderniste dans The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Arthur Danto a décrit cette réaction comme une “kalliphobie” (d’après le mot grec pour beauté, κάλλος kallos ). [47] André Malraux explique que la notion de beauté était liée à une conception particulière de l’art née avec la Renaissance et encore dominante au XVIIIe siècle (mais supplantée plus tard). La discipline de l’esthétique, née au XVIIIe siècle, a pris cet état de choses transitoire pour une révélation de la nature permanente de l’art. [48] Brian Massumi propose de reconsidérer la beauté en suivant la pensée esthétique dans la philosophie de Deleuze et Guattari . [49]Walter Benjamin a fait écho à Malraux en pensant que l’esthétique était une invention relativement récente, une opinion qui s’est avérée fausse à la fin des années 1970, lorsqu’Abraham Moles et Frieder Nake ont analysé les liens entre la beauté, le traitement de l’information et la théorie de l’information. Denis Dutton dans “The Art Instinct” a également proposé qu’un sens esthétique était un facteur évolutif vital.

Jean-François Lyotard réinvoque la distinction kantienne entre le goût et le sublime . La peinture sublime, à la différence du réalisme kitsch , “… ne nous permettra de voir qu’en rendant impossible de voir ; elle ne plaira qu’en causant de la douleur.” [50] [51]

Sigmund Freud a inauguré la pensée esthétique en psychanalyse principalement via «l’étrangeté» comme affect esthétique. [52] À la suite de Freud et de Merleau-Ponty , [53] Jacques Lacan a théorisé l’esthétique en termes de sublimation et de Chose. [54]

La relation de l’esthétique marxiste à l’esthétique Post-moderne est toujours un domaine de débat controversé.

Esthétique récente

Guy Sircello a été le pionnier des efforts en philosophie analytique pour développer une théorie rigoureuse de l’esthétique, en se concentrant sur les concepts de beauté, [55] d’amour [56] et de sublimité. [57] Contrairement aux théoriciens romantiques, Sircello a plaidé pour l’objectivité de la beauté et a formulé une théorie de l’amour sur cette base.

Le philosophe britannique et théoricien de l’ esthétique de l’art conceptuel , Peter Osborne , souligne que ” l’esthétique de l’art post-conceptuel ne concerne pas tant un type particulier d’ art contemporain que la condition historico- Ontologique de la production de l’art contemporain en général. ..”. [58] Osborne a noté que l’art contemporain est “ post-conceptuel ” Archivé le 6 décembre 2016 à la Wayback Machine dans une conférence publique prononcée en 2010.

Gary Tedman a proposé une théorie d’une esthétique sans sujet dérivée du concept d’aliénation de Karl Marx et de l’antihumanisme de Louis Althusser , utilisant des éléments de la psychologie de groupe de Freud, définissant un concept de « niveau esthétique de pratique ». [59]

Gregory Loewen a suggéré que le sujet est la clé de l’interaction avec l’objet esthétique. L’œuvre d’art sert de véhicule pour la projection de l’identité de l’individu dans le monde des objets, tout en étant la source irruptive d’une grande partie de ce qui est étrange dans la vie moderne. De plus, l’art est utilisé pour commémorer des biographies individuelles d’une manière qui permet aux personnes d’imaginer qu’elles font partie de quelque chose de plus grand qu’elles-mêmes. [60]

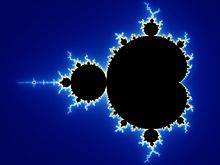

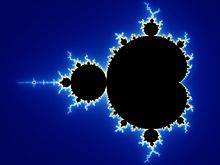

Esthétique et science

L’ ensemble de Mandelbrot avec environnement coloré en continu

L’ ensemble de Mandelbrot avec environnement coloré en continu

Le domaine de l’esthétique expérimentale a été fondé par Gustav Theodor Fechner au XIXe siècle. L’esthétique expérimentale de cette époque se caractérisait par une approche inductive basée sur le sujet . L’analyse de l’expérience et du comportement individuels basée sur des méthodes expérimentales est un élément central de l’esthétique expérimentale. En particulier, la perception des œuvres d’art, [61] de la musique, ou des éléments modernes tels que les sites Web [62] ou d’autres produits informatiques [63] est étudiée. L’esthétique expérimentale est fortement orientée vers les sciences naturelles . Les approches modernes proviennent principalement des domaines depsychologie cognitive ou neurosciences ( neuroesthétique [64] ).

Dans les années 1970, Abraham Moles et Frieder Nake ont été parmi les premiers à analyser les liens entre esthétique, traitement de l’information et théorie de l’information . [65] [66]

Dans les années 1990, Jürgen Schmidhuber a décrit une théorie algorithmique de la beauté qui prend en compte la subjectivité de l’observateur et postule : parmi plusieurs observations classées comme comparables par un observateur subjectif donné, la plus agréable esthétiquement est celle dont la description est la plus courte, donnée les connaissances antérieures de l’observateur et sa méthode particulière d’encodage des données. [67] [68] Ceci est étroitement lié aux principes de la théorie algorithmique de l’information et de la longueur de description minimale . Un de ses exemples : les mathématiciens apprécient les preuves simples avec une courte description dans leur langage formel. Un autre exemple très concret décrit un visage humain esthétiquement agréable dont les proportions peuvent être décrites par très peu d’ informations, [69] [70] s’inspirant d’études moins détaillées sur les proportions du XVe siècle par Léonard de Vinci et Albrecht Dürer . La théorie de Schmidhuber fait explicitement la distinction entre ce qui est beau et ce qui est intéressant , affirmant que l’intérêt correspond à la première dérivée de la beauté subjectivement perçue. Ici, la prémisse est que tout observateur essaie continuellement d’améliorer la prévisibilité et la compressibilitédes observations en découvrant des régularités telles que les répétitions et les symétries et l’auto-similarité fractale . Chaque fois que le processus d’apprentissage de l’observateur (qui peut être un réseau neuronal artificiel prédictif ; voir aussi Neuroesthétique ) conduit à une meilleure compression des données de sorte que la séquence d’observation peut être décrite par moins de bits qu’auparavant, l’ intérêt temporaire des données correspond au nombre de données enregistrées. morceaux. Cette progression de la compression est proportionnelle à la récompense interne de l’observateur, également appelée récompense de curiosité. Un apprentissage par renforcementL’algorithme est utilisé pour maximiser la récompense future attendue en apprenant à exécuter des séquences d’action qui provoquent des données d’entrée intéressantes supplémentaires avec une prévisibilité ou une régularité encore inconnue mais apprenable. Les principes peuvent être mis en œuvre sur des agents artificiels qui manifestent alors une forme de curiosité artificielle . [71] [72] [73] [74]

Vérité dans la beauté et les mathématiques

Des considérations mathématiques, telles que la symétrie et la complexité , sont utilisées pour l’analyse en esthétique théorique. Ceci est différent des considérations esthétiques de l’esthétique appliquée utilisées dans l’étude de la beauté mathématique . Des considérations esthétiques telles que la symétrie et la simplicité sont utilisées dans des domaines de la philosophie, tels que l’ éthique et la physique théorique et la cosmologie pour définir la vérité , en dehors des considérations empiriques . La beauté et la vérité ont été considérées comme presque synonymes, [75]comme en témoigne la déclaration “La beauté est la vérité, la vérité la beauté” dans le poème ” Ode sur une urne grecque ” de John Keats , ou par la devise hindoue “Satyam Shivam Sundaram” (Satya (vérité) est Shiva (Dieu), et Shiva est Sundaram (beau)). Le fait que les jugements de beauté et les jugements de vérité soient tous deux influencés par la fluidité du traitement , qui est la facilité avec laquelle l’information peut être traitée, a été présenté comme une explication de la raison pour laquelle la beauté est parfois assimilée à la vérité. [76] Des recherches récentes ont révélé que les gens utilisent la beauté comme une indication de la vérité dans les tâches de modèle mathématique. [77] Cependant, des scientifiques dont le mathématicien David Orrell [78] et le physicienMarcelo Gleiser [79] ont soutenu que l’accent mis sur des critères esthétiques tels que la symétrie est également capable d’égarer les scientifiques.

Approches informatiques

Les approches informatiques de l’esthétique ont émergé au milieu des efforts visant à utiliser des méthodes informatiques “pour prédire, transmettre et évoquer une réponse émotionnelle à une œuvre d’art. [80] Dans ce domaine, l’esthétique n’est pas considérée comme dépendante du goût mais comme une question de cognition. , et, par conséquent, l’apprentissage [81] En 1928, le mathématicien George David Birkhoff a créé une mesure esthétique M = O/C comme rapport de l’ordre à la complexité [82].

Depuis 2005 environ, les informaticiens ont tenté de développer des méthodes automatisées pour déduire la qualité esthétique des images. [83] [84] [85] [86] Généralement, ces approches suivent une approche d’apprentissage automatique , où un grand nombre de photographies notées manuellement sont utilisées pour “enseigner” à un ordinateur quelles propriétés visuelles sont pertinentes pour la qualité esthétique. Une étude de Y. Li et CJ Hu a utilisé la mesure de Birkhoff dans leur approche d’apprentissage statistique où l’ordre et la complexité d’une image déterminaient la valeur esthétique. [87] La complexité de l’image a été calculée à l’aide de la théorie de l’information tandis que l’ordre a été déterminé à l’aide de la compression fractale. [87] Il y a aussi le cas du moteur Acquine, développé àPenn State University , qui évalue les photographies naturelles téléchargées par les utilisateurs. [88]

Il y a également eu des tentatives relativement réussies en ce qui concerne les échecs [ plus d’explications nécessaires ] et la musique. [89] Des approches informatiques ont également été tentées dans la réalisation de films, comme le démontre un modèle logiciel développé par Chitra Dorai et un groupe de chercheurs du IBM TJ Watson Research Center. [90] L’outil a prédit l’esthétique sur la base des valeurs des éléments narratifs. [90] Une relation entre la formulation mathématique de l’esthétique de Max Bense en termes de “redondance” et de “complexité” et les théories de l’anticipation musicale a été proposée en utilisant la notion de débit d’information. [91]

Esthétique évolutive

L’esthétique évolutive fait référence aux théories de la psychologie évolutive dans lesquelles les préférences esthétiques de base de l’ Homo sapiens auraient évolué afin d’améliorer la survie et le succès de la reproduction. [92] Un exemple étant que l’on prétend que les humains trouvent beaux et préfèrent les paysages qui étaient de bons habitats dans l’environnement ancestral. Un autre exemple est que la symétrie et la proportion du corps sont des aspects importants de l’attractivité physique, ce qui peut être dû au fait que cela indique une bonne santé pendant la croissance du corps. Les explications évolutives des préférences esthétiques sont des éléments importants de la musicologie évolutive ,Les études littéraires darwiniennes et l’étude de l’ évolution de l’émotion .

Esthétique appliquée

En plus d’être appliquée à l’art, l’esthétique peut également être appliquée à des objets culturels, tels que des croix ou des outils. Par exemple, le couplage esthétique entre objets d’art et sujets médicaux a été réalisé par des conférenciers travaillant pour l’ US Information Agency . [93] Les diapositives d’art étaient liées à des diapositives de données pharmacologiques, ce qui améliorait l’attention et la rétention par l’activation simultanée du cerveau droit intuitif avec la gauche rationnelle. Il peut également être utilisé dans des domaines aussi divers que la cartographie , les mathématiques , la gastronomie , la mode et la conception de sites Web. [94] [95] [96] [97] [98]

Critique

La philosophie de l’esthétique en tant que pratique a été critiquée par certains sociologues et écrivains de l’art et de la société. Raymond Williams , par exemple, soutient qu’il n’y a pas d’objet esthétique unique et / ou individuel qui puisse être extrapolé du monde de l’art, mais plutôt qu’il existe un continuum de formes et d’expériences culturelles dont le discours et les expériences ordinaires peuvent signaler comme de l’art. Par “art” on peut encadrer plusieurs “oeuvres” ou “créations” artistiques comme si cette référence reste à l’intérieur de l’institution ou de l’événement particulier qui la crée et cela laisse certaines oeuvres ou d’autres “art” possibles hors du cadre de l’oeuvre, ou d’autres interprétations telles que d’autres phénomènes qui ne peuvent pas être considérés comme de l'”art”. [99]

Pierre Bourdieu n’est pas d’accord avec l’idée kantienne de “l’esthétique”. Il soutient que «l’esthétique» de Kant représente simplement une expérience qui est le produit d’un habitus de classe élevé et d’un loisir savant par opposition à d’autres expériences «esthétiques» possibles et tout aussi valables qui se situent en dehors de la définition étroite de Kant. [100]

Timothy Laurie soutient que les théories de l’esthétique musicale “formées entièrement en termes d’appréciation, de contemplation ou de réflexion risquent d’idéaliser un auditeur invraisemblablement non motivé défini uniquement par des objets musicaux, plutôt que de le voir comme une personne pour qui des intentions et des motivations complexes produisent des attractions variables pour les objets culturels. et pratiques ». [101]

Voir également

-

![Socrates.png]()

![Socrate.png]() Portail de la philosophie

Portail de la philosophie - Esthétique des sciences

- Art et théosophie

- Périodes artistiques

- Histoire de l’esthétique avant le XXe siècle

- Esthétique médiévale

- Mise en scène

- Esthétique théologique

- Théorie de l’art

Références

- ^ [1] , Encyclopédie Internet de Philosophie . Récupéré le 28-02-2021.

- ^ Zangwill, Nick. « Jugement esthétique », Stanford Encyclopedia of Philosophy , 28-02-2003/22-10-2007. Récupéré le 24/07/2008.

- ^ Thomas Munro, “Esthétique”, L’Encyclopédie Mondiale du Livre, Vol. 1, éd. A. Richard Harmet, et al., (Chicago : Merchandise Mart Plaza, 1986), p. 80

- ^ Kelly (1998) p. ix

- ^ Riedel, Tom (automne 1999). “Examen de l’Encyclopédie d’Esthétique 4 vol. Michael Kelly”. Documentation sur l’art : Journal de la Société des bibliothèques d’art d’Amérique du Nord . 18 (2): 48. doi : 10.1086/adx.18.2.27949030 .

- ^ “esthétique – Définition de l’esthétique en anglais par les dictionnaires d’Oxford” . Dictionnaires d’Oxford – anglais . Récupéré le 22 octobre 2017 .

- ^ Harper, Douglas. “esthétique” . Dictionnaire d’étymologie en ligne .

- ^ Slater, Barry Hartley. “Esthétique” . Encyclopédie Internet de Philosophie .

- ^ Guyer, Paul (2005). Valeurs de la beauté : Essais historiques en esthétique . Presse universitaire de Cambridge . ISBN 978-0-521-60669-1.

- ^ Wilson, N (31 octobre 2013). Encyclopédie de la Grèce antique . Routledge . p. 20. ISBN 978-1-136-78800-0..

- ^ Fondation Barnett Newman, Chronologie, 1952 Récupéré le 30 août 2010

- ^ L’abus de beauté: l’esthétique et le concept d’art , par Arthur Coleman Danto, p.1, publié par Open Court Publishing, 2003, ISBN 0-8126-9540-2 , 978-0-8126-9540-3

- ^ Shelley, James (2017), “Le concept de l’esthétique” , dans Zalta, Edward N. (éd.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (éd. Hiver 2017), Metaphysics Research Lab, Stanford University , récupéré le 9 décembre 2018

- ^ Thomas Munro, “l’esthétique”, L’Encyclopédie Mondiale du Livre, Vol. 1, éd. A. Richard Harmet, et al., (Chicago : Merchandise Mart Plaza, 1986), p. 81.

- ^ David Hume, Essais moraux, politiques, littéraires , Indianapolis : Fonds littéraire, 1987.

- ^ Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. Routledge. ISBN 0-674-21277-0

- ^ Zangwill, Nick (26 août 2014). « Jugement esthétique » . À Zalta, Edward N. (éd.). L’Encyclopédie de Philosophie de Stanford . Laboratoire de recherche en métaphysique, Université de Stanford.

- ^ Tatarkiewicz, Władysław (1980). Une histoire de six idées : essai d’esthétique . Éditeurs scientifiques PWN/polonais. ISBN 9788301008246.

- ^ Méta-esthétique – Référence d’Oxford

- ^ Bezrucka, Yvonne (2017). L’invention de l’esthétique nordique dans la littérature anglaise du XVIIIe siècle .

- ^ Bezrucka, Yvonne (2008). “The Well Beloved: Manifesto of ‘Regional Aesthetics’ de Thomas Hardy “. Littérature et culture victoriennes . 36 : 227–245. doi : 10.1017/S1060150308080133 . S2CID 170093813 .

- ^ Holm, Ivar (2006). Idées et croyances en architecture et en design industriel : comment les attitudes, les orientations et les hypothèses sous-jacentes façonnent l’environnement bâti . École d’architecture et de design d’Oslo. ISBN 82-547-0174-1 .

- ^ Korsmeyer, Carolyn, éd. (1998). Esthétique : les grandes questions . Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-631-20594-4.

- ^ Susanne Grüner; Eva Specker et Helmut Leder (2019). “Effets de contexte et d’authenticité dans l’expérience de l’art” . Études empiriques des arts . 37 (2): 138-152. doi : 10.1177/0276237418822896 . S2CID 150115587 .

- ^ Considérez les arguments de Clement Greenberg dans “On Modernist Painting” (1961), réimprimé dans Aesthetics: A Reader in Philosophy of Arts.

- ^ Les universaux esthétiques de Denis Dutton résumés par Steven Pinker dans The Blank Slate

- ^ Derek Allan, L’art et l’aventure humaine : la théorie de l’art d’André Malraux . (Amsterdam : Rodopi. 2009)

- ^ Dewey, John. (1932)’Ethique’, avec James Tufts. Dans: The Collected Works of John Dewey, 1882–1953 Edited Jo-Ann Boydston: Carbonsdale: Southern Illinois University Press. p. 275.

- ^ Éducation à la paix – Explorer les fondements éthiques et philosophiques Archivé le 29 décembre 2008 sur Wayback Machine infoagepub.com

- ^ S., Page, James (2017). Education à la paix : Explorer les fondements éthiques et philosophiques . eprints.qut.edu.au . ISBN 978-1-59311-889-1. Récupéré le 22 octobre 2017 .

- ^ un bcd Sartwell , Crispin (2017). “Beauté” . L’Encyclopédie de Philosophie de Stanford . Laboratoire de recherche en métaphysique, Université de Stanford.

- ^ “Esthétique” . Encyclopédie Britannica . Récupéré le 9 février 2021 .

- ^ un bc “la Beauté et La laideur “ . www.encyclopedia.com . Récupéré le 9 février 2021 .

- ^ Honderich, Ted (2005). « Jugement esthétique ». Le compagnon d’Oxford à la philosophie . Presse universitaire d’Oxford.

- ^ un b Zangwill, Nick (2003). “Beauté”. Dans Levinson, Jerrold (éd.). Manuel d’Oxford sur l’esthétique . Presse universitaire d’Oxford. doi : 10.1093/oxfordhb/9780199279456.003.0018 .

- ^ un bc De Clercq , Rafael (2013). “Beauté”. Le compagnon Routledge de l’esthétique . Routledge.

- ^ Gary Martin (2007). “La beauté est dans l’œil du spectateur” . Le chercheur de phrases. Archivé de l’original le 30 novembre 2007 . Récupéré le 4 décembre 2007 .

- ^ Gorodeisky, Keren (2019). “Sur aimer la valeur esthétique” . Philosophie et recherche phénoménologique . 102 (2): 261-280. doi : 10.1111/phpr.12641 . ISSN 1933-1592 . S2CID 204522523 .

- ^ Craig, Edouard (1996). “Beauté”. Encyclopédie Routledge de Philosophie . Routledge.

- ^ Leitch, Vincent B., et al., éds. L’anthologie Norton de la théorie et de la critique . New York : WW Norton & Company, 2001.

- ^ Gaut, Berys; Livingston, Paisley (2003). La création artistique . La presse de l’Universite de Cambridge. p. 3. ISBN 978-0-521-81234-4.

- ^ un b Gaut et Livingston, p. 6.

- ^ Vert, Edward (2005). “Donald Francis Tovey, le réalisme esthétique et la nécessité d’une musicologie philosophique”. Revue Internationale d’Esthétique et de Sociologie de la Musique . 36 (2): 227–248. JSTOR 30032170 .

- ^ Siegel, Eli (1955). “La beauté est-elle la fabrication de l’un des opposés?”. Le Journal d’esthétique et de critique d’art . 14 (2): 282–283. JSTOR 425879 .

- ^ Roi, Alexandra. “L’attitude esthétique” . Encyclopédie Internet de Philosophie .

- ^ Grosswiler, Paul (2010). Transformer McLuhan : perspectives culturelles, critiques et postmodernes . Éditions Peter Lang. p. 13. ISBN 978-1-4331-1067-2. Récupéré le 10 mars 2015 .

- ^ Danto, Arthur C. (2004). “Kalliphobie dans l’art contemporain”. Revue d’art . 63 (2): 24–35. doi : 10.2307/4134518 . JSTOR 4134518 .

- ^ Derek Allan, L’art et l’aventure humaine, Théorie de l’art d’André Malraux (Amsterdam: Rodopi, 2009)

- ^ Massumi, Brian, (éd.), Un choc à la pensée. Expression d’après Deleuze et Guattari. Londres et NY: Routeledge, 2002. ISBN 0-415-23804-8

- ↑ Lyotard, Jean-Françoise, Qu’est-ce que le postmodernisme ? , dans The Postmodern Condition , Minnesota et Manchester, 1984.

- ↑ Lyotard, Jean-Françoise, Écritures : Traces diffractées , in Théorie, Culture et Société, Volume 21, Numéro 1, 2004.

- ^ Freud, Sigmund, “L’étrangeté” (1919). Édition standard de l’œuvre psychologique complète de Sigmund Freud, 17: 234–236. Londres : The Hogarth Press

- ^ Merleau-Ponty, Maurice (1964), “Le visible et l’invisible”. Presse universitaire du nord-ouest. ISBN 0-8101-0457-1

- ^ Lacan, Jacques, “L’éthique de la psychanalyse” ( Le Séminaire de Jacques Lacan Livre VII), NY: WW Norton & Company, 1992.

- ^ Guy Sircello , Une nouvelle théorie de la beauté . Princeton Essays on the Arts, 1. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975.

- ^ Guy Sircello , Amour et Beauté . Princeton, NJ : Princeton University Press, 1989.

- ^ Guy Sircello , “Comment une théorie du sublime est-elle possible?” Le Journal d’esthétique et de critique d’art Vol. 51, n° 4 (automne 1993), p. 541–550

- ^ Peter Osborne, Anywhere Or Not at All: Philosophy of Contemporary Art , Verso Books, Londres, 2013. pp. 3 & 51

- ^ Tedman, G. (2012) Esthétique et aliénation , Zero Books

- ^ Gregory Loewen , Aesthetic Subjectivity, 2011 pp. 36–37, 157, 238)

- ^ Kobbert, M. (1986), Kunstpsychologie (“Psychologie de l’art”), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt

- ^ Thielsch, MT (2008), Ästhetik von Websites. Wahrnehmung von Ästhetik und deren Beziehung zu Inhalt, Usability und Persönlichkeitsmerkmalen. (“L’esthétique des sites Web. Perception de l’esthétique et sa relation avec le contenu, la convivialité et les traits de personnalité.”), MV Wissenschaft, Münster

- ^ Hassenzahl, M. (2008), Esthétique dans les produits interactifs : Corrélats et conséquences de la beauté . Dans HNJ Schifferstein & P. Hekkert (Eds.): Expérience produit. (pp. 287–302). Elsevier, Amsterdam

- ^ Martindale, C (2007). “Tendances récentes dans l’étude psychologique de l’esthétique, de la créativité et des arts”. Études empiriques des arts . 25 (2): 121–141. doi : 10.2190/b637-1041-2635-16nn . S2CID 143506308 .

- ↑ A. Moles : Théorie de l’information et perception esthétique , Paris, Denoël, 1973 ( Théorie de l’information et perception esthétique )

- ^ F Nake (1974). Ästhetik als Informationsverarbeitung. (L’esthétique comme traitement de l’information ). Grundlagen und Anwendungen der Informatik im Bereich ästhetischer Produktion und Kritik. Springer, 1974, ISBN 3-211-81216-4 , 978-3-211-81216-7

- ^ Schmidhuber, Jürgen (22 octobre 1997). “Art de faible complexité”. Léonard . 30 (2): 97-103. doi : 10.2307/1576418 . JSTOR 1576418 . PMID 22845826 . S2CID 18741604 .

- ^ “Théorie de la beauté – Attractivité du visage – Art de faible complexité” . www.idsia.ch . Récupéré le 22 octobre 2017 .

- ^ Schmidhuber, Jürgen (7 juin 1998). “Beauté faciale et géométrie fractale” . Archives des empreintes digitales . Archivé de l’original le 30 novembre 2012.

- ^ J. Schmidhuber . Principes algorithmiques simples de découverte, beauté subjective, attention sélective, curiosité et créativité. Proc. 10e Int. Conf. sur la science de la découverte (DS 2007) p. 26–38, LNAI 4755, Springer, 2007. Également dans Proc. 18e Int. Conf. sur la théorie de l’apprentissage algorithmique (ALT 2007) p. 32, LNAI 4754, Springer, 2007. Conférence invitée conjointe pour DS 2007 et ALT 2007, Sendai, Japon, 2007. arXiv : 0709.0674

- ^ J. Schmidhuber . Curieux systèmes de contrôle de construction de modèles. Conférence conjointe internationale sur les réseaux de neurones, Singapour, vol 2, 1458–1463. Presse IEEE, 1991

- ^ J. Schmidhuber . Articles sur la curiosité artificielle depuis 1990 : http://www.idsia.ch/~juergen/interest.html

- ^ Schmidhuber, J. (2006). “Robotique développementale, curiosité artificielle optimale, créativité, musique et beaux-arts”. Sciences de la connexion . 18 (2): 173–187. doi : 10.1080/09540090600768658 . S2CID 2923356 .

- ^ “La théorie de Schmidhuber sur la beauté et la curiosité dans une émission de télévision allemande” (en allemand). Br-online.de. 3 janvier 2018. Archivé de l’original le 3 juin 2008.

- ^ Pourquoi la beauté est la vérité: L’histoire de la symétrie, Ian Stewart , 2008

- ^ Reber, R; Schwarz, N ; Winkielman, P (2004). « Fluidité de traitement et plaisir esthétique : la beauté est-elle dans l’expérience de traitement du percepteur ? ». Revue de personnalité et de psychologie sociale . 8 (4): 364–382. doi : 10.1207/s15327957pspr0804_3 . manche : 1956/594 . PMID 15582859 . S2CID 1868463 .

- ^ Reber, R; Brun, M; Mitterndorfer, K (2008). “L’utilisation de l’heuristique dans le jugement mathématique intuitif”. Bulletin et revue psychonomiques . 15 (6): 1174–1178. doi : 10.3758/pbr.15.6.1174 . manche : 1956/2734 . PMID 19001586 . S2CID 5297500 .

- ^ Orrel, David (2012). Vérité ou beauté : la science et la quête de l’ordre . New Haven : Presse universitaire de Yale. ISBN 978-0-300-18661-1.

- ^ Gleiser, Marcelo (2010). Une déchirure au bord de la création : une nouvelle vision radicale de la vie dans un univers imparfait . Presse libre. ISBN 978-1-4391-0832-1.

- ^ Petrosino, Alfredo (2013). Progress in Image Analysis and Processing, ICIAP 2013 : Naples, Italie, 9-13 septembre 2013, Actes . Heidelberg : Springer. p. 21. ISBN 9783642411830.

- ^ Jahanian, Ali (2016). Quantifier l’esthétique de la conception visuelle appliquée à la conception automatique . Cham : Springer. p. 11–12. ISBN 9783319314853.

- ^ Akiba, Fuminori (2013). “Préface: Informatique Naturelle et Esthétique Computationnelle”. L’informatique naturelle et au-delà . Procédures en technologies de l’information et des communications. 6 : 117–118. doi : 10.1007/978-4-431-54394-7_10 . ISBN 978-4-431-54393-0.

- ^ Datta, R.; Joshi, D.; Li, J.; En ligneWang, J. (2006). “Etudier l’esthétique dans les images photographiques à l’aide d’une approche informatique”. Europe. Conf. sur la vision par ordinateur . Springer. CiteSeerX 10.1.1.81.5178 . doi : 10.1007/11744078_23 .

- ^ Wong, L.-K.; Low, K.-L. (2009). “Classification esthétique de l’image améliorée par la saillance”. Int. Conf. sur le traitement d’image . IEEE. doi : 10.1109/ICIP.2009.5413825 .

- ^ Wu, Y.; Bauckhage, C.; Thurau, C. (2010). “Le bon, le mauvais et le laid: prédire les étiquettes d’image esthétiques”. Int. Conf. sur la reconnaissance de formes . IEEE. doi : 10.1109/ICPR.2010.392 .

- ^ Faria, J.; Bagley, S.; Rueger, S.; Breckon, TP (2013). “Défis de trouver des images esthétiquement agréables” (PDF) . Proc. Atelier international sur l’analyse des images et du son pour les services multimédias interactifs . IEEE . Récupéré le 19 juin 2013 .

- ^ un b Chio, Cecilia Di; Brabazon, Antoine; Ebner, Marc; Farooq, Muddassar ; Fink, Andreas; Grahl, Jörn; Greenfield, Gary; Machado, Penousal; O’Neill, Michael (2010). Applications du calcul évolutif : EvoApplications 2010 : EvoCOMNET, EvoENVIRONMENT, EvoFIN, EvoMUSART et EvoTRANSLOG, Istanbul, Turquie, 7-9 avril 2010, Actes . Berlin: Springer Science & Business Media. p. 302.ISBN _ 9783642122415.

- ^ “Moteur d’inférence de qualité esthétique – Évaluation impersonnelle instantanée des photos” . Université d’État de Penn. Archivé de l’original le 9 mai 2009 . Récupéré le 21 juin 2009 .

- ^ Manaris, B., Roos, P., Penousal, M., Krehbiel, D., Pellicoro, L. et Romero, J.; Une approche hybride basée sur le corpus pour l’analyse et la composition musicale ; Actes de la 22e conférence sur l’intelligence artificielle (AAAI-07); Vancouver, C.-B.; 839–845 2007.

- ^ un b Hammoud, Riad (21 janvier 2007). Vidéo interactive : algorithmes et technologies . Berlin: Springer Science & Business Media. p. 162. ISBN 9783540332145.

- ^ Dubnov, S.; Dynamique de l’information musicale comme modèles d’anticipation auditive ; dans Machine Audition : Principes, Algorithmes et Systèmes, Ed. W. Weng, publication IGI Global, 2010.

- ^ Shimura, Arthur P.; Palmer, Stephen E. (2012). Science esthétique : connecter les esprits, les cerveaux et l’expérience . Presse universitaire d’Oxford. p. 279.

- ^ Giannini AJ (décembre 1993). “Symboles tangentiels: utiliser la symbolisation visuelle pour enseigner les principes pharmacologiques de la toxicomanie à un public international”. Journal de pharmacologie clinique . 33 (12): 1139–1146. doi : 10.1002/j.1552-4604.1993.tb03913.x . PMID 7510314 . S2CID 32304779 .

- ^ Kent, Alexandre (2019). “Cartes, matérialité et esthétique tactile” . Le Journal cartographique . 56 (1): 1–3. doi : 10.1080/00087041.2019.1601932 .

- ^ Kent, Alexandre (2005). “Esthétique: une cause perdue dans la théorie cartographique?”. Le Journal cartographique . 42 (2): 182–188. doi : 10.1179/000870405X61487 . S2CID 129910488 .

- ^ Moshagen, M.; Thielsch, MT (2010). « Facettes de l’esthétique visuelle » . Journal international d’études homme-ordinateur . 68 (10): 689–709. doi : 10.1016/j.ijhcs.2010.05.006 .

- ^ Esthétique visuelle . Interaction-design.org . Récupéré le 31 juillet 2012 .

- ^ Lavie, T.; En ligneTractinsky, N. (2004). “Évaluer les dimensions de l’esthétique visuelle perçue des sites Web”. Journal international d’études homme-ordinateur . 60 (3): 269–298. doi : 10.1016/j.ijhcs.2003.09.002 .

- ^ Raymond Williams, Marxisme et littérature (Oxford Univ. Press, 1977), 155. ISBN 9780198760610

- ^ Pierre Bourdieu, “Postscript”, in Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (Londres: Routledge, 1984), 485-500. ISBN 9780674212770 ; et David Harris, “Leisure and Higher Education”, dans Tony Blackshaw, éd., Routledge Handbook of Leisure Studies (Londres : Routledge, 2013), 403. ISBN 9781136495588 et books.google.com/books?id=gc2_zubEovgC&pg=PT403

- ^ Laurie, Timothée (2014). “Le genre musical comme méthode” . Revue des études culturelles . 20 (2). doi : 10.5130/csr.v20i2.4149 .

Lectures complémentaires

- Mario Perniola , Esthétique du XXe siècle. Vers une théorie du sentiment , traduit par Massimo Verdicchio, Londres, New Delhi, New York, Sydney : Bloomsbury, 2013, ISBN 978-1-4411-1850-9 .

- Chung-yuan, Chang (1963-1970). Créativité et taoïsme, une étude de la philosophie, de l’art et de la poésie chinoises . New York: Harper Torchbooks. ISBN 978-0-06-131968-6.

- Manuel d’esthétique phénoménologique . Edité par Hans Rainer Sepp et Lester Embree. (Série : Contributions à la Phénoménologie, Vol. 59) Springer, Dordrecht / Heidelberg / Londres / New York 2010. ISBN 978-90-481-2470-1

- Theodor W. Adorno , Théorie esthétique , Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.

- Ayn Rand , Le manifeste romantique : une philosophie de la littérature , New York, NY, New American Library, 1971

- Derek Allan , L’art et l’aventure humaine, Théorie de l’art d’André Malraux , Rodopi, 2009

- Derek Allen. L’art et le temps , Cambridge Scholars, 2013.

- Augros, Robert M., Stanciu, George N., The New Story of Science: mind and the universe , Lake Bluff, Ill.: Regnery Gateway, 1984. ISBN 0-89526-833-7 (contient des informations importantes sur l’art, la science et leurs philosophies)

- John Bender et Gene Blocker, Philosophie contemporaine de l’art: Lectures en esthétique analytique 1993.

- René Bergeron. L’Art et sa spiritualité . Québec, QC. : Éditions du Pélican, 1961.

- Christine Buci-Glucksmann (2003), Esthétique de l’éphémère , Galilée. (Français)

- Noël Carroll (2000), Theories of Art Today , University of Wisconsin Press.

- Mario Costa (1999) (en italien), L’estetica dei media. Avanguardie e tecnologia, Milan: Castelvecchi, ISBN 88-8210-165-7 .

- Benedetto Croce (1922), Esthétique comme science de l’expression et linguistique générale .

- ES Dallas (1866), The Gay Science , 2 tomes, sur l’esthétique de la poésie.

- Danto, Arthur (2003), L’abus de la beauté : l’esthétique et le concept de l’art , Open Court.

- Stephen Davies (1991), Définitions de l’art.

- Terry Eagleton (1990), L’idéologie de l’esthétique. Blackwell. ISBN 0-631-16302-6

- Susan L. Feagin et Patrick Maynard (1997), Esthétique. Lecteurs d’Oxford.

- Penny Florence et Nicola Foster (eds.) (2000), Esthétique différentielle . Londres : Ashgate. ISBN 0-7546-1493-X

- Berys Gaut et Dominic McIver Lopes (eds.), Routledge Companion to Aesthetics . 3ème édition. Londres et New York : Routledge, 2013.

- Annemarie Gethmann-Siefert (1995), Einführung in die Ästhetik , Munich, W. Fink.

- David Goldblatt et Lee B. Brown, éd. (2010), Esthétique : un lecteur dans la philosophie des arts. 3ème édition. Édition Pearson.

- Theodore Gracyk (2011), La philosophie de l’art : une introduction . Presse politique.

- Greenberg, Clement (1960), “Peinture moderniste”, The Collected Essays and Criticism 1957–1969 , The University of Chicago Press, 1993, 85–92.

- Evelyn Hatcher (éd.), Art as Culture: An Introduction to the Anthropology of Art. 1999

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1975), Esthétique. Conférences sur les beaux-arts , trad. TM Knox, 2 vol. Oxford : Clarendon Press.

- Hans Hofmann et Sara T Weeks ; Bartlett H Hayes; Galerie Addison d’art américain ; Search for the real et autres essais (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1967) OCLC 1125858

- Michael Ann Holly et Keith Moxey (eds.), Histoire de l’art et études visuelles . Yale University Press, 2002. ISBN 0-300-09789-1

- Carol Armstrong et Catherine de Zegher (dir.), Women Artists at the Millennium . Massachusetts: Octobre Books / MIT Press, 2006. ISBN 0-262-01226-X

- Kant , Immanuel (1790), Critique du jugement , traduit par Werner S. Pluhar, Hackett Publishing Co., 1987.

- Kelly, Michael (rédacteur en chef) (1998) Encyclopedia of Aesthetics . New York, Oxford, Oxford University Press . 4 vol. pp. xvii–521, pp. 555, pp. 536, pp. 572 ; 2224 pages au total ; 100 photos n/b ; ISBN 978-0-19-511307-5 . Couvre les aspects philosophiques, historiques, sociologiques et biographiques de l’art et de l’esthétique dans le monde entier.

- En ligneKent, Alexander J. (2005). “Esthétique: une cause perdue dans la théorie cartographique?”. Le Journal cartographique . 42 (2): 182–188. doi : 10.1179/000870405×61487 . S2CID 129910488 .

- Søren Kierkegaard (1843), Soit/Ou , traduit par Alastair Hannay, Londres, Penguin, 1992

- Peter Kivy (éd.), Le guide Blackwell de l’esthétique. 2004

- Carolyn Korsmeyer (éd.), Esthétique : les grandes questions. 1998

- Lyotard , Jean-François (1979), La condition postmoderne , Manchester University Press, 1984.

- Merleau-Ponty , Maurice (1969), Le visible et l’invisible , Northwestern University Press.

- David Novitz (1992), Les frontières de l’art.

- Mario Perniola , The Art and Its Shadow , préface de Hugh J. Silverman, traduit par Massimo Verdicchio, Londres-New York, Continuum, 2004.

- Griselda Pollock , « L’art pense-t-il ? Dans : Dana Arnold et Margaret Iverson (eds.) Art and Thought . Oxford : Basil Blackwell, 2003. 129–174. ISBN 0-631-22715-6 .

- Griselda Pollock , Rencontres au Musée féministe virtuel : le temps, l’espace et l’archive . Routledge, 2007. ISBN 0-415-41374-5 .

- Griselda Pollock , Générations et géographies dans les arts visuels . Routledge, 1996. ISBN 0-415-14128-1 .

- George Santayana (1896), Le sens de la beauté. Être les grandes lignes de la théorie esthétique. New York, Bibliothèque moderne, 1955.

- Elaine Scarry , Sur la beauté et être juste. Princeton, 2001. ISBN 978-0-691-08959-1

- Friedrich Schiller , (1795), De l’éducation esthétique de l’homme . Publications de Douvres, 2004.

- Alan Singer et Allen Dunn (eds.), Esthétique littéraire : un lecteur. Blackwell Publishing Limited, 2000. ISBN 978-0-631-20869-3

- Jadranka Skorin-Kapov , L’entrelacement de l’esthétique et de l’éthique : dépassement des attentes, extase, sublimité . Livres de Lexington, 2016. ISBN 978-1-4985-2456-8

- Władysław Tatarkiewicz , A History of Six Ideas: an Essay in Aesthetics , La Haye, 1980. ISBN 978-90-247-2233-4

- Władysław Tatarkiewicz , Histoire de l’esthétique , 3 vol. (1–2, 1970; 3, 1974), La Haye, Mouton.

- Markand Thakar À la recherche du Quatuor « Harp » : une enquête sur la beauté musicale . Presse de l’Université de Rochester, 2011.

- Léon Tolstoï , Qu’est-ce que l’art ? , Penguin Classics, 1995.

- Roger Scruton , Beauty: A Very Short Introduction , Oxford University Press, 2009. ISBN 0199229759

- Roger Scruton , La compréhension esthétique: essais sur la philosophie de l’art et de la culture (1983) ISBN 1890318027

- Le London Philosophy Study Guide Archivé le 23 septembre 2009 à la Wayback Machine propose de nombreuses suggestions sur ce qu’il faut lire, en fonction de la familiarité de l’étudiant avec le sujet: Esthétique Archivé le 23 juin 2011 à la Wayback Machine

- John M. Valentine, Début de l’esthétique : une introduction à la philosophie de l’art. McGraw-Hill, 2006. ISBN 978-0-07-353754-2

- von Vacano, Diego, « L’art du pouvoir : Machiavel, Nietzsche et la fabrication de la théorie politique esthétique », Lanham MD : Lexington : 2007.

- Thomas Wartenberg, La nature de l’art. 2006.

- John Whitehead , Saisir le vent. 2001.

- Ludwig Wittgenstein , Conférences sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse , Oxford, Blackwell, 1966.

- Richard Wollheim , L’art et ses objets , 2e éd., 1980, Cambridge University Press, ISBN 0-521-29706-0

- Gino Zaccaria , L’énigme de l’art , Leiden-Boston: Brill, 2021 https://brill.com/view/title/59609

Esthétique indienne

- Wallace Dace (1963). “Le Concept de” Rasa “dans la Théorie Dramatique Sanskrite”. Journal de théâtre éducatif . 15 (3): 249–254. doi : 10.2307/3204783 . JSTOR 3204783 .

- René Daumal (1982). Rasa, ou, Connaissance de soi : essais sur l’esthétique indienne et études sanskrites sélectionnées . ISBN 978-0-8112-0824-6.

- Natalia Lidova (2014). Natyashastra . Presse universitaire d’Oxford. doi : 10.1093/obo/9780195399318-0071 .

- Natalia Lidova (1994). Drame et rituel de l’hindouisme primitif . Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-1234-5.

- Ananda Lal (2004). Le compagnon d’Oxford au théâtre indien . Presse universitaire d’Oxford. ISBN 978-0-19-564446-3.

- Tarla Mehta (1995). Production de pièces sanscrites dans l’Inde ancienne . Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-1057-0.

- Rowell, Lewis (2015). Musique et pensée musicale au début de l’Inde . Presse de l’Université de Chicago. ISBN 978-0-226-73034-9.

- Emmie Te Nijenhuis (1974). Musique indienne : histoire et structure . BRILL Académique. ISBN 978-90-04-03978-0.

- Farley P. Richmond; Darius L. Swann; Phillip B. Zarrilli (1993). Théâtre indien : Traditions de la performance . Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-0981-9.

- Kapila Vatsyayan (2001). Bharata, le Nāṭyaśāstra . Sahitya Akademi. ISBN 978-81-260-1220-6.

- Kapila Vatsyayan (1974). Danse classique indienne . Sangeet Natak Akademi. OCLC 2238067 .

- Kapila Vatsyayan (2008). Théories et formes esthétiques dans la tradition indienne . Munshiram Manoharlal. ISBN 978-81-87586-35-7. OCLC 286469807 .

Liens externes

- L’esthétique au Indiana Philosophy Ontology Project

- L’esthétique chez PhilPapers

- “Esthétique” . Encyclopédie Internet de Philosophie .

- Article sur l’ esthétique dans la philosophie continentale dans l’ Encyclopédie Internet de la philosophie

- Article sur les théories médiévales de l’esthétique dans l’ Encyclopédie Internet de la philosophie

- Revue en ligne Appareil

- Postface 1980– Quelques vieux problèmes dans de nouvelles perspectives

- L’esthétique dans l’éducation artistique : un regard vers la mise en œuvre

- En savoir plus sur l’art, la culture et l’éducation

- Une histoire de l’esthétique

- Le concept de l’esthétique

- Entrée esthétique dans l’encyclopédie de philosophie Routledge

- Entrée de la philosophie de l’esthétique dans les archives de la philosophie

- Conseil de l’État de Washington pour les collèges communautaires et techniques : introduction à l’esthétique

- Art Perception Version pdf complète du livre de l’historien de l’art David Cycleback.

- Beauty , BBC Radio 4 discussion avec Angie Hobbs, Susan James & Julian Baggini ( In Our Time , 19 mai 2005)

Portails : ![]()

![]() Philosophie

Philosophie ![]()

![]() Arts Esthétique chez les projets frères de Wikipédia :

Arts Esthétique chez les projets frères de Wikipédia : ![]()

![]() Définitions du Wiktionnaire

Définitions du Wiktionnaire ![]()

![]() Médias de Commons

Médias de Commons ![]()

![]() Citations de Wikiquote

Citations de Wikiquote ![]()

![]() Textes de Wikisource

Textes de Wikisource ![]()

![]() Manuels de Wikibooks

Manuels de Wikibooks ![]()

![]() Ressources de Wikiversité

Ressources de Wikiversité