Le cycle Crémaster

The Cremaster Cycle est une série de cinq longs métrages, ainsi que des sculptures, des photographies, des dessins et des livres d’artiste connexes, créés par l’artiste visuel et cinéaste américain Matthew Barney .

| Le cycle Crémaster | |

|---|---|

“Field Emblem” de Matthew Barney qui est un motif récurrent dans les cinq films “Field Emblem” de Matthew Barney qui est un motif récurrent dans les cinq films |

|

| Dirigé par | Matthieu Barney |

| Écrit par | Matthieu Barney |

| Produit par |

|

| Mettant en vedette |

|

| Cinématographie | Pierre Strietmann |

| Édité par |

|

| Musique par | Jonathan Bepler |

| Distribué par | Photos de palmiers |

| Date de sortie | 1994-2002 |

| Durée de fonctionnement | 398 minutes |

| Pays | États-Unis |

| Langues |

|

Le cycle Cremaster s’est déroulé sur une période de huit ans (1994-2002) et a abouti à une grande exposition muséale organisée par Nancy Spector du Solomon R. Guggenheim Museum de New York, qui s’est rendue au Museum Ludwig de Cologne et au Musée d’art Moderne à Paris de 2002 à 2003. Le collaborateur de longue date de Barney, Jonathan Bepler , a composé et arrangé les bandes sonores des films. [1] La série incorpore un récit multidisciplinaire qui fait fortement référence aux liens entre de vraies personnes, de vrais lieux et de vraies choses personnelles à Barney lui-même, mais qui sont toutes fictives dans une certaine mesure.

Aperçu

La conservatrice du musée Guggenheim, Nancy Spector , a décrit le cycle Cremaster (1994–2002) comme «un système esthétique auto-fermé». [2] Le cycle comprend les films ainsi que des photographies, des dessins, des sculptures et des installations que l’artiste a produites en conjonction avec chaque épisode. Son point de départ conceptuel est le muscle crémaster masculin , dont la fonction principale est d’élever et d’abaisser les Testicules en réponse à la température. Le projet est rempli d’allusions anatomiques à la position des organes reproducteurs au cours du processus embryonnaire de différenciation sexuelle : Cremaster 1 représente l’état le plus « ascensionné » ou indifférencié, Cremaster 5les plus « descendants » ou différenciés. Le cycle revient à plusieurs reprises à ces moments du développement sexuel précoce dans lesquels l’issue du processus est encore inconnue – dans l’univers métaphorique de Barney, ces moments représentent une condition de pure potentialité. Au fur et à mesure que le cycle évoluait sur huit ans, Barney a regardé au-delà de la biologie comme un moyen d’explorer la création de la forme, en utilisant des modèles narratifs d’autres domaines, tels que la biographie , la Mythologie et la géologie . Barney dépeint, à divers moments, un satyre et Gary Gilmore . Ursula Andress dépeint la reine de la chaîne dans Cremaster 5 . Norman Mailer , Patty Griffin, et Dave Lombardo incarnent respectivement Harry Houdini , Nicole Baker et Johnny Cash dans Cremaster 2 . Richard Serra et Aimee Mullins incarnent respectivement Hiram Abiff et Sadhbh , dans Cremaster 3 .

Chronologie numérique et thématique

| 4 | 1994 |

| 1 | 1995 |

| 5 | 1997 |

| 2 | 1999 |

| 3 | 2002 |

| ordre de fabrication des films, comparé à l’ordre numérique |

Alors que thématiquement les films Cremaster sont chronologiques dans l’ordre numéroté, ils n’ont pas été réalisés ou sortis de la même manière. L’ordre dans lequel ils ont été réalisés est le suivant :

| Film | An |

|---|---|

| Crémaître 4 | 1994 |

| Crémaître 1 | 1995 |

| Crémaître 5 | 1997 |

| Crémaître 2 | 1999 |

| Crémaître 3 | 2002 |

L’ordre numérique est l’ordre thématique, tandis que dans l’ordre de production, les films ont augmenté en qualité de production, en ambition et en portée, et ils peuvent alternativement être considérés dans n’importe quel ordre, comme des vues différentes d’un ensemble de thèmes et de préoccupations.

Les films sont sensiblement différents en longueur; le plus long (et le dernier) est Cremaster 3 , à plus de trois heures, tandis que les quatre autres durent environ une heure chacun, pour un total d’environ sept heures – le n ° 3 à lui seul représente près de la moitié de la durée totale du cycle. Comme les autres œuvres de Barney, la plupart des films manquent de dialogue particulier à l’exception de Cremaster 2 [3] et 5, dont le dernier est un opéra chanté en hongrois.

Un précurseur important de The Cremaster Cycle est Drawing Restraint, qui est également une œuvre multi-épisodes d’inspiration biologique dans plusieurs médias, comportant également l’emblème du champ.

Disponibilité

La série complète a été publiée dans une série limitée de 20 ensembles de DVD, vendus pour au moins 100 000 $ chacun, dans un emballage personnalisé et sous forme d’œuvres d’art, plutôt que de films grand public. [4] En 2007, un disque ( Cremaster 2 ) s’est vendu 571 000 $. [5]

Les films ne sont pas disponibles sur DVD grand public, et selon le communiqué de presse de la tournée américaine 2010, le cycle “n’est pas maintenant ni ne sera jamais disponible sur DVD”. [6] [7] Les films sont principalement disponibles via des projections périodiques. [8] [9] Palm Pictures , le distributeur, a continué à se conformer à la demande de Barney et n’a pas rendu la série disponible sur DVD, bien qu’il y ait eu quelques rumeurs et annonces à cet effet en 2003. [10] [11] Seulement un extrait de 31 minutes, la scène Guggenheim de Cremaster 3 intitulée “The Order”, est sorti sur DVD grand public en 2003.

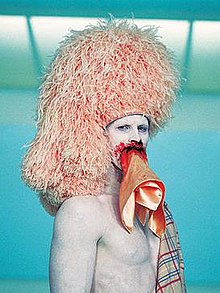

Marti Domination dans le rôle de Goodyear dans Cremaster 1

Marti Domination dans le rôle de Goodyear dans Cremaster 1

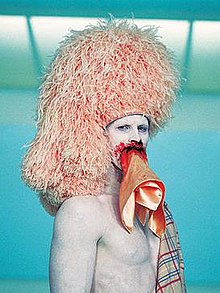

Matthew Barney en tant qu’apprenti inscrit dans Cremaster 3

Matthew Barney en tant qu’apprenti inscrit dans Cremaster 3

Réception

La réaction au cycle est fortement divisée – certains le considèrent comme une œuvre d’art majeure, au même titre qu’Un Chien Andalou et The Waste Land , [12] tandis que d’autres le rejettent comme un ennui insipide et complaisant. [13] Ceci est résumé par un critique comme “l’art cinématographique de Barney inspire à la fois la crainte et la répulsion, souvent simultanément.” En effet, le Village Voice a présenté deux critiques, le critique d’ art Jerry Saltz louant le cycle et le critique de cinéma J. Hoberman le panoramique.

Parmi les éloges somptueux, citons : ” The Cremaster Cycle de Matthew Barney est la première véritable grande œuvre cinématographique à être réalisée dans un contexte artistique depuis que Dali et Bunuel ont filmé Un Chien Andalou en 1929. C’est l’une des réalisations les plus imaginatives et les plus brillantes du monde. l’histoire du cinéma d’avant-garde.” [12] En 1999, lorsque trois de ses entrées (la quatrième, la première et la cinquième) ont été faites, Michael Kimmelman du New York Times a salué Barney comme “l’artiste américain le plus important de sa génération”. [14]Il a également, d’autre part, reçu des critiques cinglantes comme “une succession généralement fastidieuse d’images frappantes mais vides dont l’effet diminue au fur et à mesure que vous la regardez”, d’où “tout sentiment de mystère ou d’émerveillement est drainé”. [13]

Cependant, les visuels sont vivement loués et certains (Hoberman) estiment que les films fonctionnent bien en tant que parties d’installations, en raison des visuels, mais pas en tant que films, en raison d’un montage et d’un rythme médiocres.

Lectures complémentaires

Le grand volume de Nancy Spector, alors conservatrice du Guggenheim, Matthew Barney: The Cremaster Cycle (New York: Guggenheim Museum Publications, 2002), est l’ouvrage standard sur le Cycle et contient des reproductions d’alambics de production, des dessins conceptuels et un essai exégétique de Spector, Seul le fantasme pervers peut encore nous sauver . Neville Wakefield a produit The Cremaster Glossary , qui est également inclus dans le livre.

Références

- ^ Matthew Barney: Le cycle Cremaster

- ^ Sexe, vie et jeux vidéo; Mathieu Barney. The Economist [États-Unis], 8 mars 2003.

- ^ Synopsis de Cremaster 2

- ^ Cremaster 2 en vente chez Sotheby’s New York , 25 octobre 2007

- ^ Cremaster 2 récupère un demi-million de dollars , 16 novembre 2007

- ^ Cremaster Cycle US Theatrical Release This Spring , mardi 30 mars 2010

- ^ Le chef-d’œuvre épique n’est pas maintenant et ne sera jamais disponible sur DVD , Chicago Art Magazine

- ^ Cremaster Fanatic: FAQ

- ^ Cremaster Screenings – souvent des années dépassées

- ^ DVD Talk CREMASTER CYCLE 1-5 de Palm Pictures 9/16 ???

- ^ The Cremaster Cycle – Palm Pictures , archivé de l’original le 2003-08-02

- ^ un b ( Jones 2002 )

- ^ un b ( Uhlich 2010 )

- ^ Kimmelman, Michael (10 octobre 1999). “L’importance de Matthew Barney” . Consulté le 15 novembre 2016 .

Liens externes

Des sites

- Le cycle Crémaster

- Cremaster Fanatic – Le site des fans de Matthew Barney

- Cremaster 1 sur IMDb

- Cremaster 2 sur IMDb

- Cremaster 3 sur IMDb

- Cremaster 4 sur IMDb

- Cremaster 5 sur IMDb

Commentaires

- Métacritique : Crémaster 3

- Métacritique : cycle de crémaster

- Jones, Jonathan (2002-10-16), “Le faiseur de mythes” , The Guardian

- Le cycle Cremaster , Peter Bradshaw, The Guardian, 17 octobre 2003

- Uhlich, Keith (20-26 mai 2010), “The Cremaster Cycle” , Time Out New York (764), archivé de l’original le 28 juillet 2010

- Homme contre ‘Cremaster’: Le test de 10 heures , par John Rockwell, 23 mars 2003

- Cultes de la personnalité , J. Hoberman , 11 mars 2003, Village Voice

- Swept Away: On Still Being Smitten With Matthew Barney , par Jerry Saltz, 25 février 2003, Village Voice

- The Cremaster Cycle at IFC: Matthew Barney expose à nouveau ses films , Nathan Lee, 18 mai 2010, Village Voice

- Cremaster works , critique du film OFFOFFOFF, David N. Butterworth

- Guide du film Time Out

- The Cremaster Cycle (2002) , Movie Gazette – bref synopsis et critique

Autre

- “I DIE DAILY: The Making of Matthew Barney’s Cremaster Cycle”, long métrage documentaire – par Matthew Wallin

- Guggenheim Cremaster Cycle – Leçons du programme d’études artistiques en ligne

- « Occuper l’espace des possibles : le cycle de crémaster de Matthew Barney » – par Daniel Read

- Holden, Stephen. ” Cremaster 3 (2002) CRITIQUE DU FILM ; Course de chevaux morts. Torture dentaire. L’habituel. .” Le New York Times . 15 mai 2002.